7月 エントツドロバチ ドロバチ科

7月 ツマグロヒョウモン(褄黒豹紋) タテハチョウ科

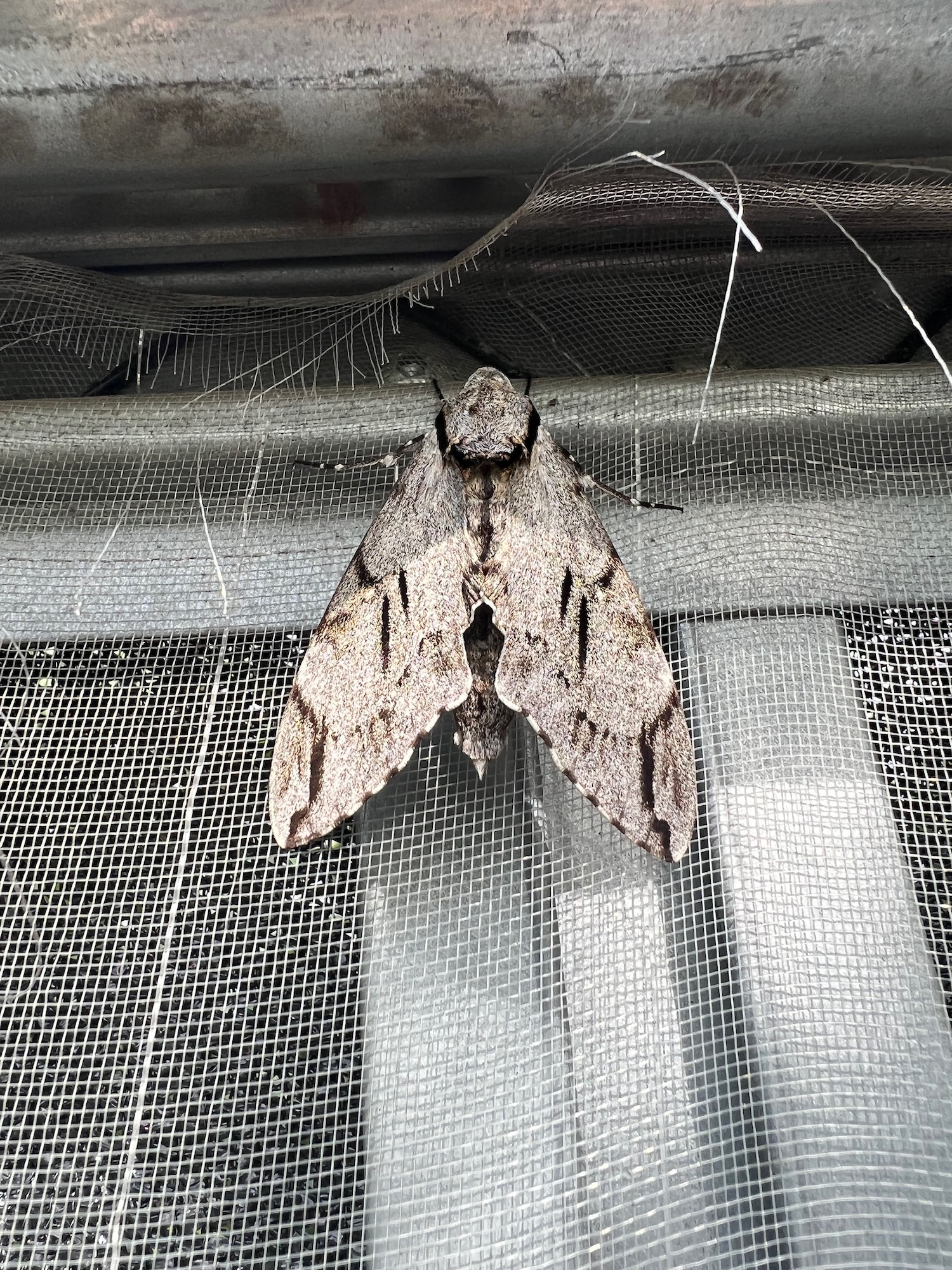

7月 シモフリスズメ スズメガ科

5月 クロスジギンヤンマ ヤンマ科

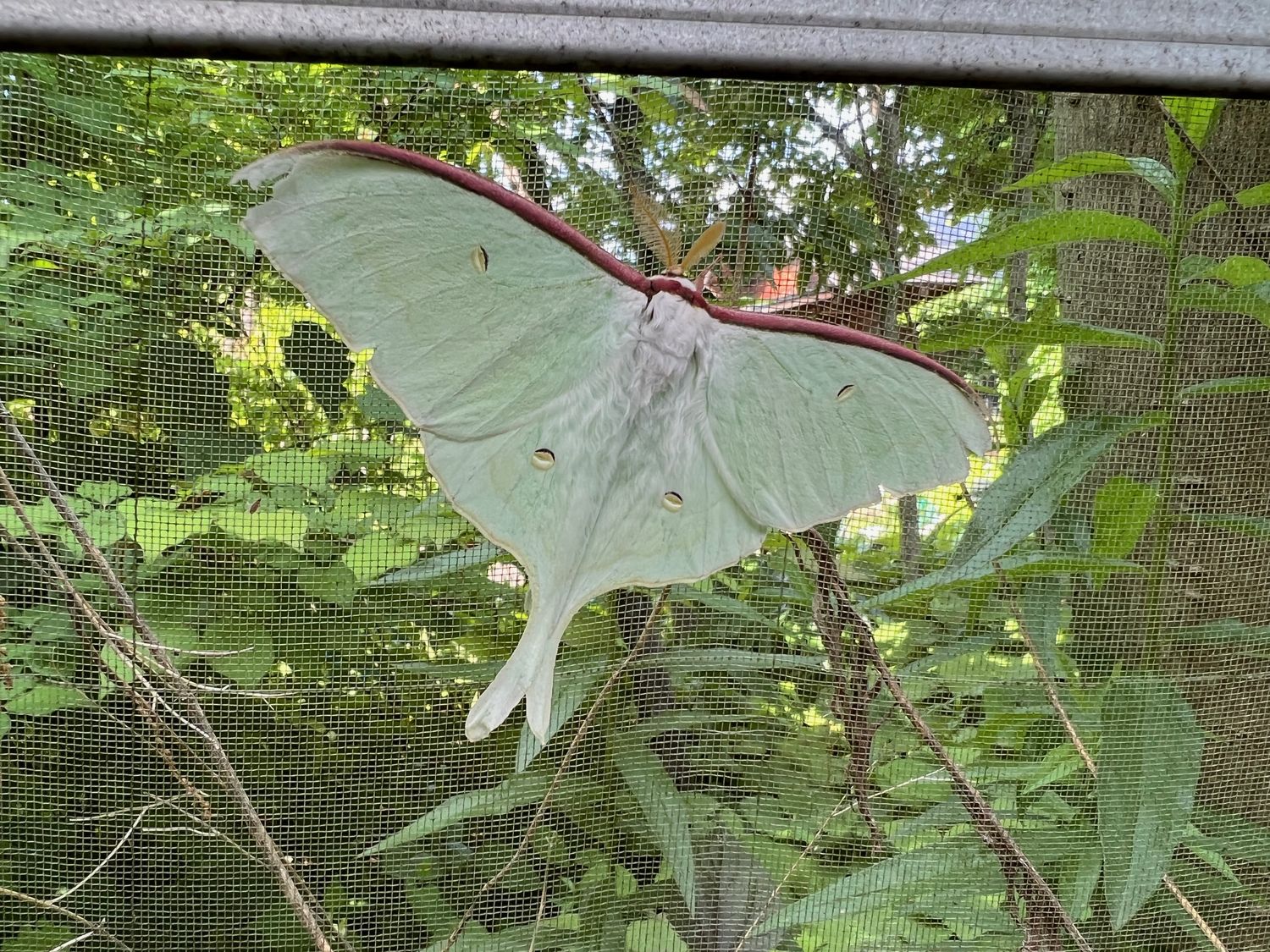

5月 オオミズアオ ヤママユガ科

4月 ツマキチョウ シロチョウ科

モンシロチョウよりもやや小さい白い蝶で、前翅の先端が尖り、雄の場合はその先端部分のみがオレンジ色をしている。筆者がチョウ採集を始めた中学生の頃(1955年頃)は、住んでいた杉並区高円寺界隈では見られないチョウであった。このチョウを採集するために、わざわざ八王子や高尾(当時の駅名は浅川だった)まで出かけたものである。現在では武蔵野市でも見られるチョウになっている。

このチョウは、満蒙系のチョウで、日本以外ではロシア沿海、朝鮮半島、中国に分布し、年1回サクラの花が咲く春先にだけ羽化し、短い期間だけ飛び回るが、それ以降は翌年の春まで姿をみることができない。カタクリの花のようにスプリング・エフェメラル(春の儚き命⇒春の妖精)と呼ばれている。

筆者が中学生頃のチョウの図鑑には、ツマキチョウの幼虫が食べる食草は、ハタザオ、ヤマハタザオと書かれてあった。これらの植物はナズナ(ペンペングサ)に近い仲間の草であり、ナズナの果実は三味線のバチに似た三角形であるのに対して、ハタザオの果実は棒状であるためハタザオの名がある。これらの植物は山地に近い人里~山地にかけての草原や林縁など、夏が涼しい地域に生育しており、家が建てこみ、緑が少なく夏が蒸し暑い市街地の高円寺では見られなかった植物で、そのためツマキチョウもみられなかった。

しかし近年、市街地でもツマキチョウが見られるようになったが、その理由は、ハタザオなどの食草に加えて、オオアラセイトウ(別名ショカッサイ、紫金草、ハナダイコン、ムラサキハナナ)を食草として利用するようになったからである。

このオオアラセイトウは、中国原産であるが、H大学のY博士が、戦後南京で採取した種子を、ある考えに基づき、拡散・繁殖運動を行い、賛同者も多く、ここ数十年の間に雑草のように市街地のあちこちでも見られる植物になったようだ。それがツマキチョウの市街地への進出になっているように思われる。その運動の是非はさておき、外国の植物の雑草的な繁茂によりツマキチョウが市街地進出を果たしたことは、生態系保全の面からみて、どう考えるべきか、単純には喜べないと思う。